「そろそろ無線LANルーターを買い替えたいけど、どれを選べばいいんだろう?」「とにかく速いものが欲しいから、一番高いモデルにすれば間違いないかな?」とお考えではありませんか? 無線LANルーターは、快適なインターネットライフを送るための必須アイテムですが、その種類は非常に多く、価格もピンキリです。もちろん高性能なモデルは魅力的ですが、実は高価なルーターがあなたの環境にとって必ずしもベストとは限りません。

この記事では、ルーター選びで失敗しないためのポイントを、利用環境・利用人数・価格帯別にわかりやすく解説します。さらに、環境別におすすめできる具体的な製品例も紹介するので、あなたの自宅に最適な一台を見つけるヒントにしてください。

通信速度の「規格」と「実効速度」の違い

ルーターのパッケージには「最大〇〇Mbps」や「Wi-Fi 6(11ax)」といった表記が目立ちます。これらはルーターの理論上の最大通信速度や規格を示していますが、実際に利用者が体験する「実効速度」とは異なります。実効速度は、ルーターの性能だけでなく、あなたの契約している回線(光回線など)の速度、ルーターと端末の間の距離や障害物(壁など)、そして同じ時間帯に接続している機器の数など、多くの要因に左右されます。

たとえば、契約している光回線の最大速度が1Gbpsであるにもかかわらず、最大4800Mbpsと謳う非常に高価なルーターを購入しても、回線速度を超えるスピードは出ません。高スペックのルーターは、たくさんの端末を同時に接続する家庭や、大容量のデータを頻繁にやり取りするヘビーユーザーには有効ですが、一般的な利用であれば回線速度や利用環境に見合った規格を選ぶのが賢明です。

最新規格のWi-Fi 7やWi-Fi 6Eは、従来の規格より多くの機器を安定して接続できる点で優れていますが、あなたの持っているスマートフォンやPCがその規格に対応していなければ、その恩恵を十分に受けることはできません。ご自身の回線契約と、主に使うデバイスが対応している規格を確認することが、賢いルーター選びの第一歩です。

- 規格値: パッケージに書かれた「最大4800Mbps」などは理論値。

- 実効速度: 回線速度・距離・障害物・同時接続数によって変化。

価格を左右する「CPU性能」と「アンテナ数」の落とし穴

高価なルーターには、高性能なCPU(処理装置)や、多数のアンテナ(ストリーム数)が搭載されていることが多いです。高性能なCPUは、多数の端末が同時にアクセスしたり、セキュリティ機能やペアレンタルコントロールなどの付加機能を動作させたりする際に、通信の遅延を防ぎ、安定性を保つために役立ちます。

しかし、一人暮らしや、同時にインターネットを使うのが数台程度の小規模な家庭であれば、そこまで高い処理能力は必要ありません。高性能なCPUを搭載していても、同時にアクセスする端末が少ない環境では、その性能をフルに活かしきれず、オーバースペックになってしまう可能性が高いです。高性能なルーターは、タワーマンションや大家族で多くの人が同時に動画視聴やオンラインゲームをするような、非常に負荷の高い環境でこそ真価を発揮します。

また、アンテナ数(ストリーム数)が多いほど理論上の最大速度は上がりますが、日本の一般的な住宅では、壁や間取りの影響で電波が届きにくくなるケースが多く、アンテナ数が多くても電波が届く「範囲」自体は劇的に変わらないことがあります。電波の届く範囲を広げたい場合は、高価なハイエンドモデル一台にこだわるよりも、後述するメッシュWi-Fiなどのシステムを検討する方が有効的です。

- 高性能CPU → 同時接続が多い大家族・ヘビーユーザー向け。

- アンテナ数が多い=速度は上がるが、壁や間取りで効果は限定的。

- 小規模家庭ではオーバースペックになりやすい。

住環境別おすすめルーター選び

最も重要なのは、あなたの住居環境とインターネットの利用スタイルを客観的に見極めることです。ルーターの性能が高くても、電波は壁や床などの障害物に弱く、日本の木造住宅やコンクリート造のマンションでは、ルーターの設置場所から離れるほど、速くて安定した通信は難しくなります。

単身・小規模(ワンルーム〜1LDK)

1〜2万円台のWi-Fi 6対応モデルで十分。端末数が少なければ中価格帯でOK。

おすすめ製品例:

・バッファロー AirStation WSR-1500AX2L(Wi-Fi 6対応・コスパ◎)

・NEC Aterm WX1500HP(コンパクトで設置しやすい)

ファミリー・マンション(3〜4人世帯)

同時接続が多く、安定性を求めるならアンテナ数と処理性能に注目。2〜3万円台のモデルが安心。

おすすめ製品例:

・ASUS TUF-AX4200(高速通信とセキュリティ機能が充実)

・TP-Link Archer AX73/A(コスパの良い人気モデル)

戸建て・複数階

ハイエンド1台よりメッシュWi-Fiを導入。家全体に安定した電波を届けられる。

おすすめ製品例:

・TP-Link Deco X50/A(複数台セットで広範囲をカバー)

・バッファロー WNR-5400XE6P+EasyMesh対応機(国内メーカー安心感あり)

| 利用環境 | 推奨性能 | 価格帯 | 製品例 |

|---|---|---|---|

| 単身・小規模 | Wi-Fi 6対応、中価格帯 | 1〜2万円 | Buffalo WSR-1500AX2L / NEC WX1500HP |

| 3〜4人家族・マンション | CPU性能高め、アンテナ4本以上 | 2〜3万円 | ASUS TUF-AX4200 / TP-Link AX73 |

| 戸建て・複数階 | メッシュWi-Fi | 2〜5万円 | Deco X50 / Buffalo WNR-5400XE6P EasyMesh |

高価なルーターを買う前に試すべきこと

「今のルーターの調子が悪いから、高価なものに買い替えよう」と考える前に、以下の点をチェックしてみましょう。実はルーターの性能ではなく、設置方法や設定に問題があるケースも少なくありません。

- 設置場所の見直し:ルーターは床から1〜2m程度の高い場所、家の中心付近、そして壁や金属製品から離れた場所に置きましょう。

- 電波干渉の確認:電子レンジやコードレス電話などの家電製品は、ルーターと同じ2.4GHz帯の電波を使うことがあり、干渉の原因になります。これらから離して設置してください。

- ファームウェアの更新:ルーターのソフトウェア(ファームウェア)が最新でない場合、性能が十分に発揮されていないことがあります。定期的に最新版に更新しましょう。

これらの対策をしても改善しない場合に初めて、ご自身の回線速度、接続台数、家の広さを考慮し、本当に必要なスペックのルーターを選ぶことが、最も無駄のない賢い方法と言えるでしょう。

まとめ

無線LANルーター選びで最も大切なのは、「自分のインターネット環境に最適な性能」を見極めることです。高価なルーターは確かに高性能ですが、オーバースペックになる可能性もあり、その性能を活かしきれない環境では、コストパフォーマンスが非常に悪くなります。購入を検討する際は、以下のポイントを参考にしてください。

- ご自身の光回線の速度以上の理論値を持つルーターは、本質的に意味がない。

- 同時に接続する端末数や利用シーン(オンラインゲームの有無など)に見合った処理能力があれば十分。

- 広い家や複数階の家では、高価なルーター一台よりもメッシュWi-Fiの方が快適になることが多い。

この記事で紹介した住環境別おすすめルーターを参考にすれば、無駄なく快適なネット環境を整えられます。あなたの生活スタイルに合った最適な一台を見つけてくださいね!

おまけ:故障した無線LANルーターを分解してみた

今回はおまけとして、残念ながら故障してしまった無線LANルーターを分解した様子をご紹介します。普段は目にすることのない内部構造を知ると、ルーターという機器がどんな仕組みで動いているのか、少し身近に感じられるかもしれません。

もちろん、分解するとメーカー保証は受けられなくなるので、この記事ではあくまで「壊れて使えなくなったルーターの内部構造を観察してみた記録」としてご覧ください。

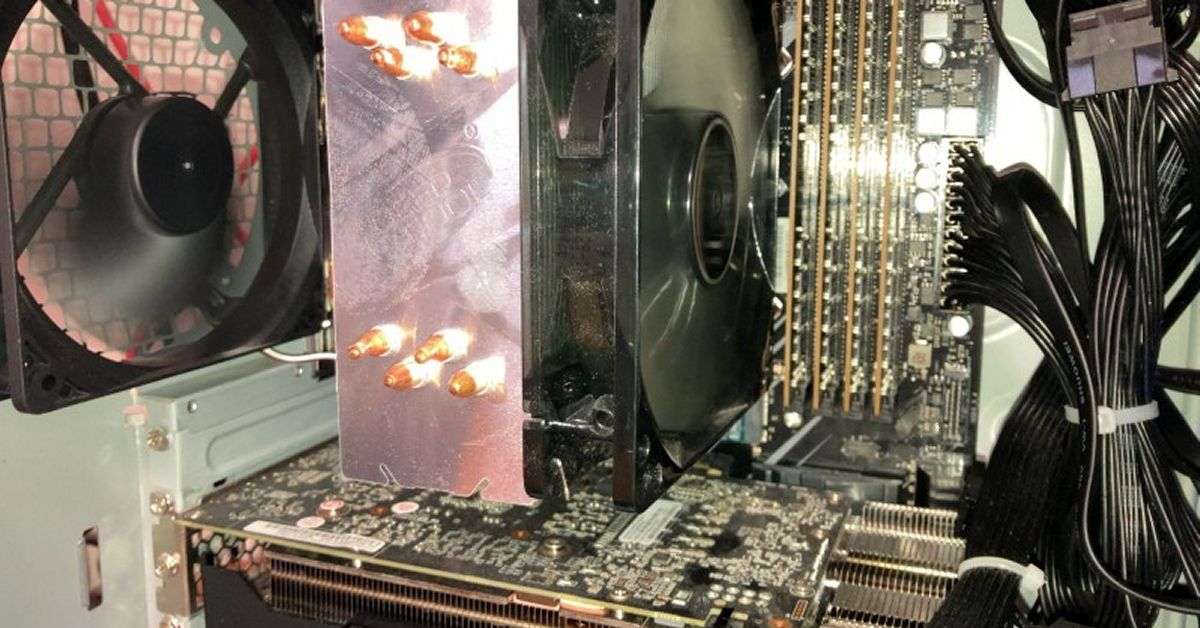

基盤全体

Buffalo WSR-2533DHP2の基盤全体です。デュアルバンド対応ルーターらしく、中央には制御用のメインチップ、その周囲に無線LAN用の回路やメモリが配置されています。シンプルながらも、高速通信に対応するための高密度な設計が見て取れます。

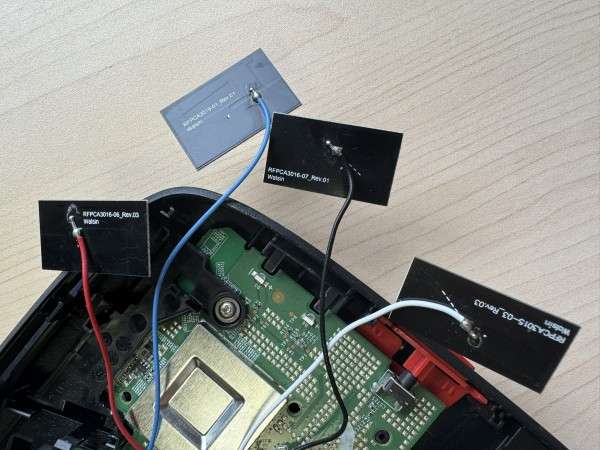

アンテナ部分

内部には4本のアンテナが組み込まれています。外付けアンテナではなく内蔵型なので外観はスッキリしていますが、基盤上でそれぞれ2.4GHzと5GHz帯を効率よくカバーできるように配置されています。複数端末を同時接続しても安定性を維持できるのは、この設計のおかげです。

基盤全体の写真に写っている、赤、白、黒、青のリード線がつながっている部品がアンテナです。

CPUチップ

基盤中央付近には、ルーターの頭脳となるCPUチップが搭載されています。WSR-2533DHP2はミッドレンジモデルながらもデュアルコアCPUを備え、複数の機器が同時に動画再生やオンラインゲームを行っても処理落ちしにくい設計になっています。放熱用のヒートシンクで覆われているのも特徴です。

ヒートシンクの裏側です。放熱用のシリコンシートらしき物がついてます。

電源部とコンデンサ

基盤の端には電源部と電解コンデンサ群があります。ルーター内部に安定した電圧を供給する役割を担っており、長期間使用するとこの部分の劣化が故障の原因になることもあります。

基盤の裏面

基盤の裏面にもヒートシンクらしきものがありました。

簡単に取れました